初節句の内祝い|熨斗(のし)の正しい書き方とマナーをやさしく解説

初節句にお祝いをいただいたら、“内祝い(うちいわい)”という形でお返しをするのが一般的です。

内祝いとは、「お祝いをいただいたことへの感謝の気持ち」を込めて贈るもの。

特に初節句は、赤ちゃんにとって初めての大切な行事なので、丁寧に対応したいですね。

でも、「のしの書き方ってどうするの?」「親の名前でいいの?」「熨斗ってそもそも必要?」

そんな疑問や不安の声を、文の菓ではよくいただきます。

この記事では、初節句の内祝いにおける熨斗(のし)の基本マナーについて、やさしく解説します。

初節句の内祝いに、のしは必要?

結論から言うと、のしは「あり」が基本です。

初節句は、お子さまの成長を願う行事として大切にされているため、丁寧な贈り物には熨斗を添えるのがマナーとされています。

相手がご親戚や上司、ご近所などであれば、熨斗のないお返しは「カジュアルすぎる」と受け取られる可能性も。

フォーマルな印象にしたい場合は、必ず熨斗をつけましょう。

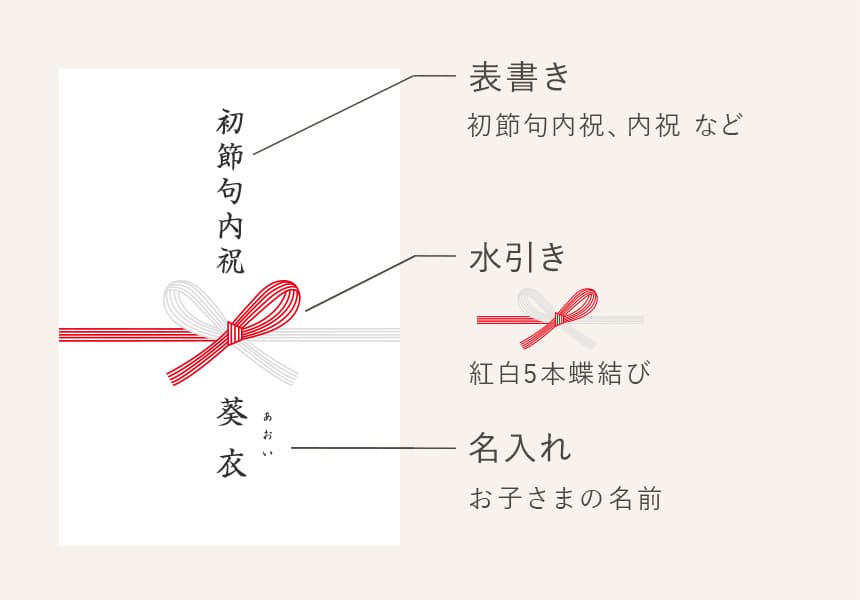

のしの基本構成|3つのパーツを理解しよう

のし紙は、①表書き ②水引 ③名入れ の3つのパーツがあります。

それぞれしっかりと意味があるのですが、意外と間違いが多い部分。

あとから「しまった!」とならないよう、以下のポイントを確認しましょう。

表書き(のし上段)

〇 初節句内祝 / 内祝

✕ 初節句御祝 / 祝 初節句

「初節句御祝」や「祝 初節句」はお祝いする側が使う表現のため、内祝いには適していません。

内祝い(お返し)を贈る場合は、「初節句内祝」「内祝」などが適切です。

名入れ(のし下段)

〇 贈り主の子どもの名前を記載

✕ 贈る相手の名前を記載

△ 贈り主本人(親)の名前を記載

お子さまの名前を記載します。読みやすいようにふりがなを添えるのも丁寧です。

※一般的には、お子さまの名前を記載しますが、贈る相手との関係や地域の習慣によっては、親の名前を添える場合もあります。

ただし、主役は“お祝いされたお子さま”なので、まずはお子さまのお名前を記載するのが基本とされています。

よくある間違いが、「贈る相手の名前を記載してしまう」とうもの。

初節句の内祝いに限らず、どんなギフトでものしに記載するのは贈り主(またはお子さま)の名前。

お相手のお名前は記載しませんので、注意しましょう。

水引

〇 紅白の蝶結び(花結び)

✕ 結び切り / 白黒など弔事用

水引にはいくつか種類がありますが、初節句などの「何度あっても嬉しいお祝い」には、

繰り返し結びなおせる形の「紅白の蝶結び」が適しています。

出産、七五三などの時にも使用します。

逆に「結び切り」や「白黒の水引」は、結婚や弔事など、一度きりのお祝い・不祝儀に使うものなので注意が必要です。

文の菓は、すべての商品で熨斗に対応しています

文の菓では、どら焼き・カステラ・クッキーなどすべての商品で熨斗に対応しています。

ご注文時に「のしあり」「表書き・名入れ内容」をご入力いただければ、丁寧に印刷・梱包してお届けいたします。

初節句の内祝いは、“正しいマナー”で安心の贈り物を

お子さまの成長を祝ってくださった方々へ、感謝の気持ちをしっかり伝えるために、熨斗のマナーはとても大切です。

迷ったときは、この記事を参考に、安心してギフトを選んでくださいね。

関連商品はこちら

- 2025年05月13日

- ギフトにまつわるコラム, お礼・お返しギフトにまつわるコラム