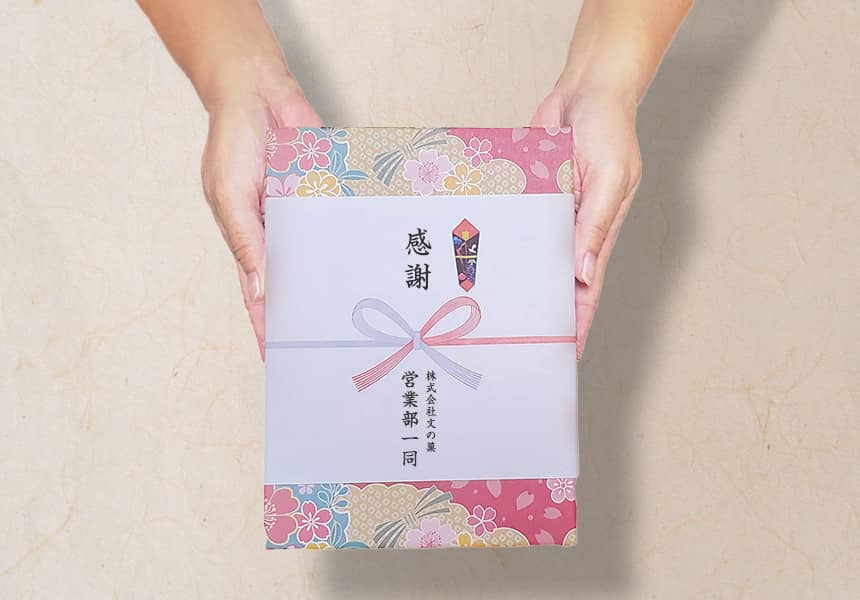

退職祝いに失礼のない「のし」のマナーとは?

退職祝いの品を贈るとき、つい「何を贈るか」に目が行きがちですが、意外と大切なのが熨斗(のし)や水引のマナーです。

「お世話になったあの方に感謝を込めて…」その気持ちがしっかり伝わるように、失礼のないかたちで贈るための基本マナーを確認しておきましょう。

退職祝いにふさわしい「水引」の形は?

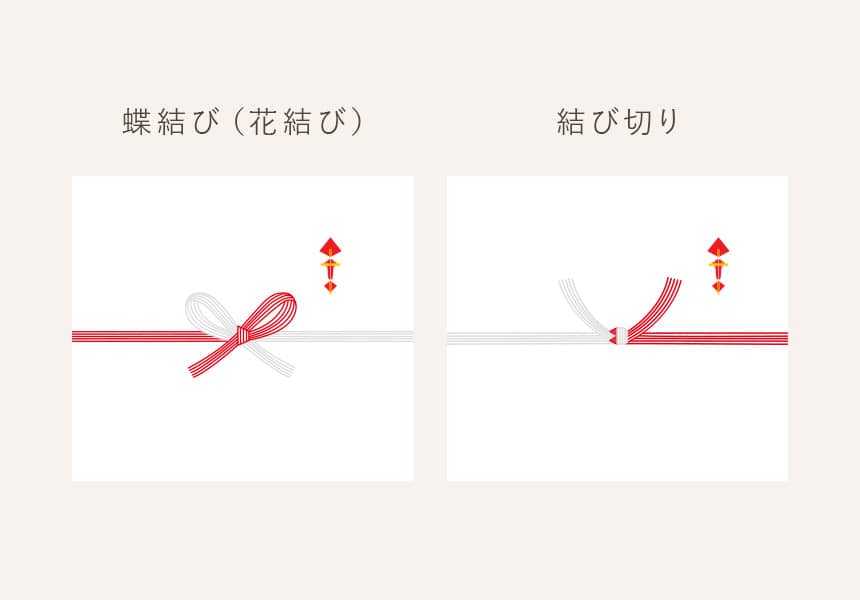

水引には大きく分けて2種類、「蝶結び」と「結び切り」があります。

蝶結び(花結び)

ほどいて結び直せることから、「何度あっても良いこと」に使われます。

出産祝いや新築祝いなどが代表例。

結び切り

一度結んだらほどけない形で、「一度きりであってほしいもの」に使われます。

結婚祝いや、お見舞い、弔事などで使用されることが多いです。

退職祝いにふさわしいのは「蝶結び」

退職祝いには、「蝶結び」を使用するのがもっとも一般的です。

退職祝いは「めでたいこと」と捉えられることが多く、「新たな門出」や「長年の労をねぎらう」意味を込めて贈られるため、

何度あっても良いこと=蝶結びが適しています。

結婚退職の場合は、結び切り

結婚退職の場合は例外で、「一度きりでよいお祝いごと」ですので、「紅白の結び切り」を選びましょう。

また、定年退職の場合ですが、定年退職は人生にとって「一度きり」のことではありますが、水引は「蝶結び」でOK。再就職される方も少なくない時代ですので、新たな人生を応援するという意味も込めて、蝶結びを選びます。

水引の本数と色の意味

水引の本数と色にも意味があります。

退職祝いに向いているものをしっかりと選びましょう。

退職祝いの水引の本数は「5本」

慶事では3本・5本・7本の水引を用います。(婚礼関係は10本)

退職祝いには、5本の水引がもっとも多く使われます。

7本は、より丁寧な慶事の贈り物(目上の方や正式な場面)の場合に使用します。

退職祝いの水引の色は「紅白」

退職祝いには、基本的には紅白の水引を使用します。

より華やかにしたい場合(長年勤め上げた方の定年退職祝いや、高額な品を贈る場合など)は赤金の水引でもOKです。

※黒白、黄白などの水引は弔事用なので、退職祝いには使いません。

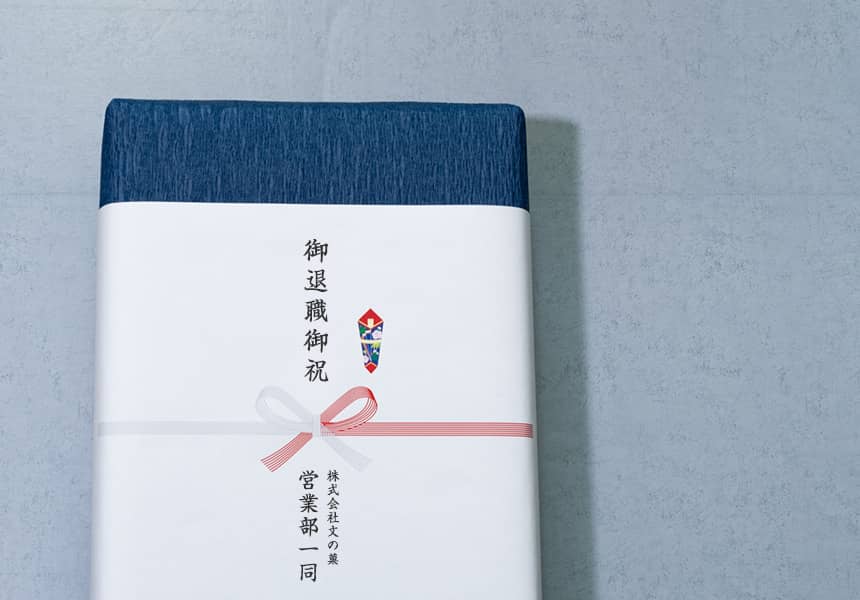

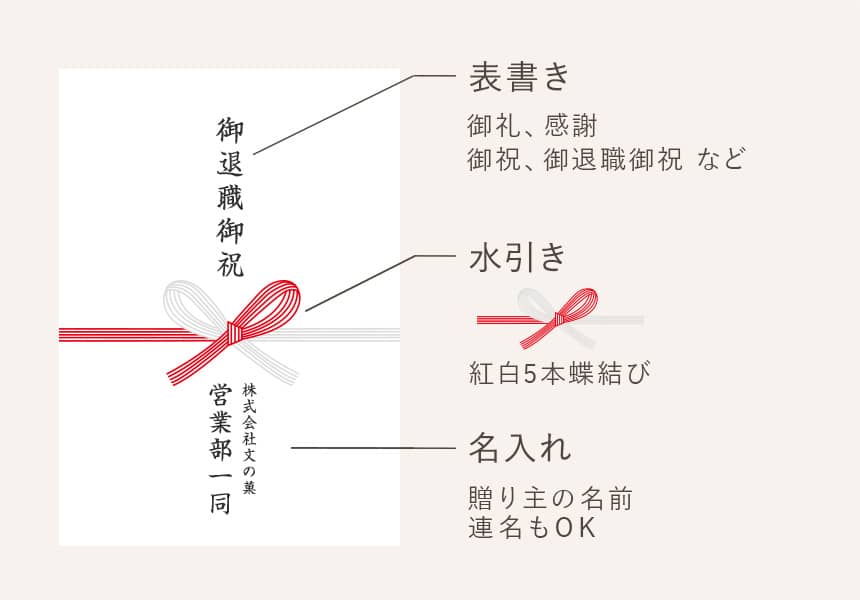

表書き、名前はどう書く?「退職祝い」の熨斗紙の書き方

のし紙の表書き(上段)には、以下のような言葉を選びましょう。

退職される方への感謝や敬意を込めて

「御礼」「感謝」など

お祝いの気持ちを表す

「御祝」「御退職御祝」など

結婚に伴う退職(寿退社)の場合

「寿」「御結婚御祝」など

退職の理由によっては、「御祝」という表現を避けたほうがいいケースも。

たとえば病気や介護など、本人にとってやむを得ない事情の場合は、「御礼」や「感謝」といった心を込めた柔らかい言葉を選ぶのが安心です。

意外と間違えやすい?名前の書き方

下段には贈り主の名前をフルネームで書きます。

ギフトを贈る相手の名前を書いてしまう方も多いのですが、これは間違いですので注意しましょう。

連名の場合

複数人で贈る場合は、3名以内なら全員の名前を並べて、それ以上なら「〇〇一同」とまとめるのが一般的です。

社内や部署として贈るときは「営業部一同」「有志一同」といった書き方も使われます。

マナーを押さえて、気持ちの伝わる贈り物を

退職祝いの贈り物は、ただ「ものを贈る」のではなく、ねぎらいと感謝を伝える大切なコミュニケーションの一つです。

のし紙や水引には、日本ならではの心遣いが込められています。

贈る相手の立場や状況を思いやりながら、最適な形で感謝の気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。

関連商品はこちら

- 2025年04月19日

- ギフトにまつわるコラム, お祝い全般にまつわるコラム